”贷“动梦想,”助“飞希望|广东东软学院计算机学院”E路资助“实践团赴饶平县钱东镇开展国家资助与助学贷款政策下乡行活动

为全面贯彻落实党的二十大提出的“完善覆盖全学段学生资助体系"要求,精准打通粤东乡村政策落地“最后一公里”,2025年7月17日至21日,广东东软学院“E路资助”实践团赴饶平县钱东镇开展国家资助政策下乡行活动,先后通过基层调研、红色手工活动、摆摊宣传、入户走访等接地气形式,让资助政策走进田间地头,为当地学子梦想续航。

深入基层,让资助政策“跑”起来

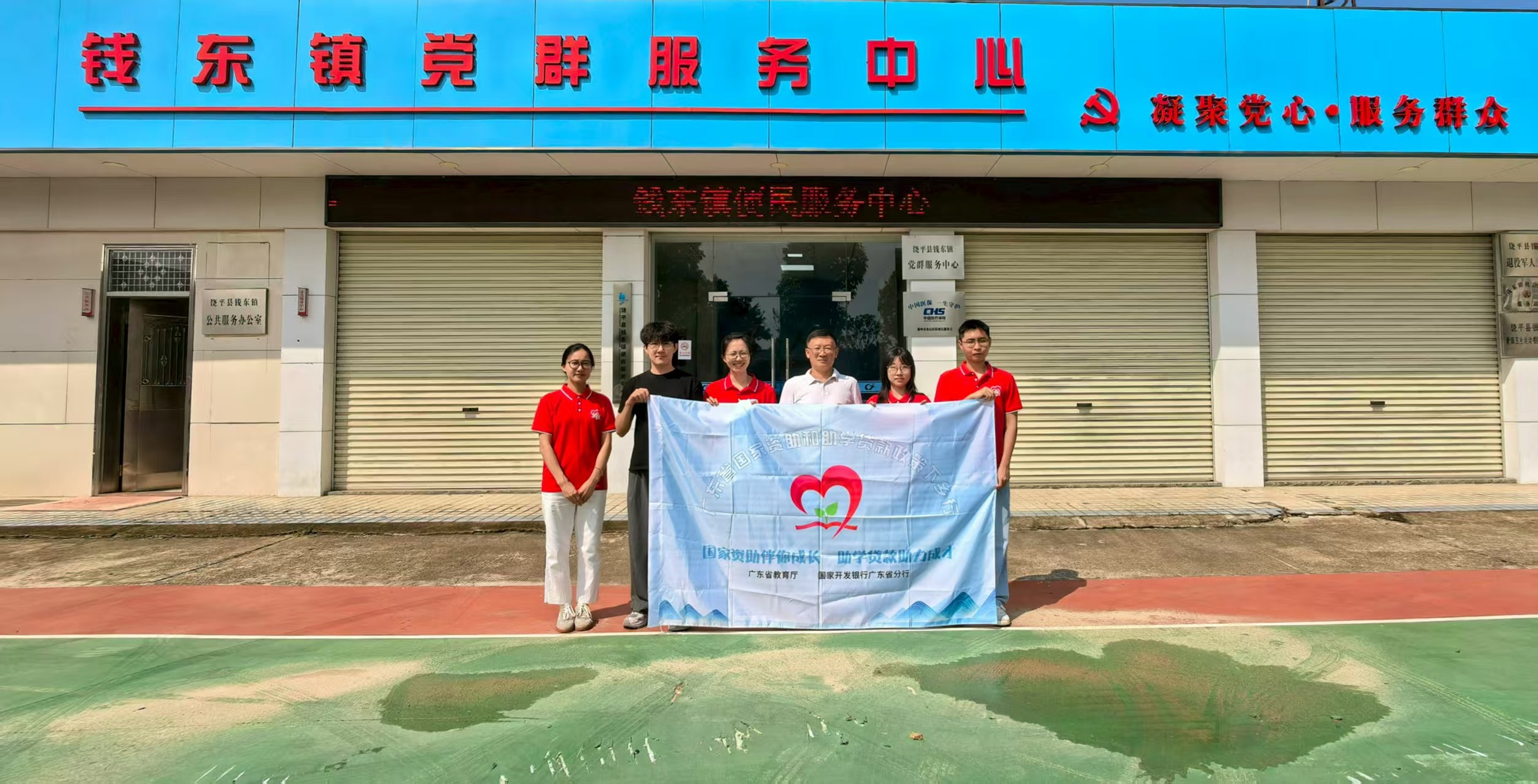

政策的落地,离不开基层的落实推进。活动之初,为更好了解钱东镇的经济发展水平、人均收入、当地困难学生情况及国家资助政策落实成效等基本情况,“E路资助”实践团与钱东镇党群服务中心主任吴明俊、钱东镇党群服务中心黄海彬等多名成员召开了座谈会,就当地全阶段资助的工作经验与实践团深度交流。这份双向的沟通,让政策宣讲不再是单向输出,更成为连接“国家政策”与“乡村需求”的纽带,为本次下乡行活动的顺利开展奠定了坚实的基础,也为后续政策在全镇的精准落实筑牢根基。

以文化人,让资助政策 “活” 起来

为推动资助政策从“文件条文”转化为“可感温度”,“E路资助”实践团创新探索“文化+宣讲”融合路径,将传统文化与红色精神传承作为载体,以文化人,让政策宣讲如春风化雨,浸润人心。活动现场,文化传承与政策解读的碰撞迸发出生动火花。

纽扣画创作像是一场“心灵拼图游戏”。桌上摆满了红、黄、蓝、绿的绒线纽扣,志愿者们引导孩子们用这些纽扣拼就成完整的图画,朱洁琳老师顺势延伸:“国家资助也是如此——有的是助学贷款,有的是生活补助,有的是奖学金,看似各有侧重,却像这些彩色纽扣一样,共同为你们拼接出完整的求知之路,让“知识改变命运’不再是遥远的口号。”孩子们专注地听着,一个小女孩更是说未来她也要做一颗“纽扣”,用知识回报国家!

最令人触动的是红船拼接活动中的精神共鸣。志愿者先给孩子们讲述了“一条小船诞生一个大党”的故事:“100多年前,一群平均年龄28岁的青年,从这艘红船上出发,用信念划开了旧世界的迷雾;今天,国家用资助政策为你们打造“逐梦红船’,载着你们越过知识的浪花,驶向更辽阔的远方。”,随后把红船模型的零件分发到孩子们手中。最后,志愿者们带领孩子们集体朗诵:“红船精神,扬帆起航:国家资助,护我成长。”这一刻,国家资助政策不再是生硬的文件条文,它们化作可触可感的船体、可听可见的誓言、可忆可传的故事,让政策宣讲在文化肌理里扎根,在情感血脉中流淌,真正拥有了直抵人心的厚度与温度。

摆摊宣传,让资助政策“热”起来

结合调研与当地实际,实践团分别在钱东镇高铁站、邮政银行门口、政府广场门口摆摊进行宣传,同时为了确保政策传递“接地气、入人心”,“E路资助”实践团制作了生动直观的宣传视频,用案例故事、动画演示,让政策讲解更对村民“胃口”;把“晦涩条文”转化为“乡土白话”。队员们围在摊位旁,向当地居民递上宣传资料,邀请居民观看宣传视频,用真诚沟通,用耐心讲解,并邀请居民填写问卷,收集居民对资助政策的了解情况,针对性解答群众热点问题与疑惑,让政策条文贴近群众。

入户走访,让资助政策“亮”起来

入户走访,让资助政策“亮“起来,关键在“亮”得透彻、“亮”得贴心。在镇政府工作人员引领下,实践团成员走进家庭困难应届高考生家中,聚焦 “受益对象”,精准开展国家资助政策和助学贷款政策的宣传。每到一户,实践团成员针对宣传手册的内容进行宣传及解答,拿起纸笔现场拆解流程,把复杂政策掰成“芝麻粒”,耐心解答他们对国家资助政策和助学贷款政策的疑问。同时,结合考生分数、选科情况,耐心为其志愿填报、专业选择难题出谋划策。

“一对一” 的宣传模式如一盏灯,照亮政策落地的最后一公里。从“人找政策“到”政策找人”,让政策传递更精准、成效更显著,助力更多家庭知晓并受惠于国家资助政策,真正让国家资助的暖光透进每一户寒门,为困难学子点亮看得见的未来,护航逐梦之路。

本次国家资助政策宣传活动,既是一次国家教育公平的“乡土实践”,也是一堂学校立德树人的“流动思政课”。“E路资助”实践团队全方位、多层次、宽领域开展宣传,传达 “不让一个学生因家庭经济困难而失学” 理念,助力资助政策在农村地区更好贯彻落实,帮扶众多家庭经济困难家庭,让政策在学生和家长心中生根发芽,以微薄之力为家庭经济困难学生送去“微光”——它照亮的不只是一个家,更照亮了“教育强国、乡村振兴”同频共振的宏大征程。国家战略在此落地生根,乡村期盼在此照进现实,学校担当在此薪火相传;点点微光汇聚成炬,终将为千万困难学子铺就一条通往未来的康庄大道,助力他们一路前行。

用户登录

还没有账号?

立即注册